コラム

多文化共創社会の実現―ライフサイクルの多様性

多文化共創社会の実現―ライフサイクルの多様性

大東文化大学名誉教授 川村千鶴子

本連載コラム第Ⅳ部は、ライフサイクルの多様性に光を当て、多文化共創社会の実現のための実践事例を紹介し、提言をしていきます。ライフサイクルは、人間の誕生から幼児期、学童期、青年期、キャリア形成期、壮年期、老年期、終末期に対応して人びとの生の営みを包括的に分析する手法です。近年では、結婚や家族のあり方への価値観が多様化し、ライフサイクルやライフステージを標準化することはできません。地域コミュニティの人びとが多文化共創を探ることに、ライフサイクルの視座の今日的意義を見いだすことができます。

1.多文化共創ケアの実践と日本人の多様性

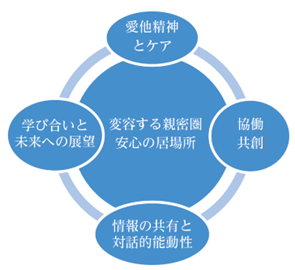

E.H.エリクソンは、「ケアをやり遂げた人は、人間として生きる自信と英知(wisdom)をもつことができる」と唱えています。様々なライフステージでの共創のケアの実践は、どのようにしてウェルビーイングをもたらしているのでしょうか。

かつて日本の「国民教育」は、全国的に画一的で知識の習得重視でした。「日本人性」を問い直し、多様な人々の暮らす「多文化共創社会」を主眼とするカリキュラム改革が行われてきました。その結果、日本人の多様性にも光が当てられています。多文化共創教育はグローバル市民教育でもあります。

いかにして幸福度の高い多文化共創社会を創っていくのか。日本における在留外国人は、2022年6月現在、196カ国から約300万人(296万1,969人)に上っています。本コラムでは、地域社会を「外国人と日本人」という二項対立で捉えるのではありません。また外国人は単に支援すべき存在(客体)ではなく、責任感をもって実質的市民として多文化共創社会を拓いています。つまり、この連載を通して、外国にルーツをもつ地域住民も積極的にケアの実践をしていることに気づくことになります。

2.実質的市民権の共創の歴史から学ぶこと

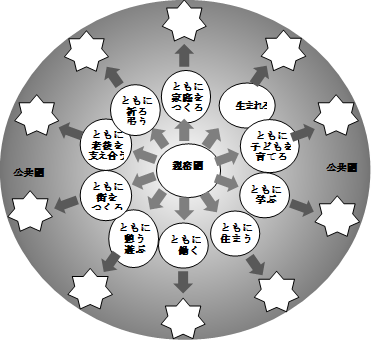

東京都新宿区は1991年に「住居及び住環境に関する基本条例」を全国に先がけて制定し、不動産業者を通じて「協力店制度」を発足しました。その結果外国人顧客を専門にした不動産業者ができ、社員に外国人を雇い、多言語の契約書や説明などを完備してきました。自治体や国家の共創コストやエネルギーが、次世代にどのように活かされるのかを把握することができます。国や自治体は、多文化共創政策の根拠を明確にし、コストのかかる政策に説得力ある施策を展開することができます。さらに、外国人材の受入れを生産労働人口の激減に対する対症療法として考えるのではなく、就労者の人権、国際法や国内法を理解し、地域の伝統や地域特性をより良く活かす上でも、ライフサイクルの視座が有効なのです。多面的で長期的な視座をもつ「ライフサイクルの視座」は、多文化共創社会の親密圏(intimate sphere)に寄り添うことでもあります。

3.人はいつ、何処で誰から生まれるかを選択できない

人は、いつ、何処で、誰から生まれてくるか選択することはできません。戦下のウクライナでは、地下鉄や地下施設のシェルターで産声を上げた赤ん坊がいました。多くのウクライナの子どもたちが、ロシア軍に連れ去られたとも報道されています。厳しいライフサイクル(人生周期)の出発を感じます。

5万2,000人以上の死者が出たトルコ・シリアの地震(2023年2月6日)では、がれきの下で生まれた赤ん坊が救出されましたが、へその緒がつながったままの母親と家族は死亡していた例もありました。UNFPAによれば、地震から生存した妊娠中の女性は、トルコで約22万6千人、シリアで約13万人いて、そのうち3万8千人以上の出産予定が3月でした。

筆者は、妊娠や出産、子どもの発育を記録する「母子健康手帳」の重要性を感じて、世界への普及活動や国際会議に出席してきました。「母子健康手帳」は日本で発祥し、アジア諸国を中心に50ヵ国に普及してきました。

日本では、母子保健法に基づき、妊娠を届け出た人に自治体から「母子健康手帳」が交付されます。昭和17年(1942年)の発行開始 1 以降、社会情勢の変化に合わせて見直されてきました。例えば、出産後の経過の項目で、支援が必要な母親を適切な機関につなぐため、悩みがある場合は、医師や地域の支援センターに相談するよう促す記載が追加されたり、母親の心身のケアや育児の支援を行う「産後ケア事業」の利用を促すため、事業を利用した際に記録する欄が追加されたりしています。新宿区の8言語など、多言語で「母子健康手帳」を発行する自治体も増えました。「母子健康手帳」は、子どもが母親の胎内にいる時の身分証明書にもなり、アイデンティティを育む上で重要な手がかりともなります。難民にとっての「母子健康手帳」は、胎児の身分証明書でもあり、いわば新生児のパスポートでもあると感じました。

さらに親密圏の中核を成す、多文化家族の内実に着目すると親密性(intimacy)とは愛情やケアの持続的関係性であり、多様な妊娠・出産・育児のライフステージを記録する母子手帳があれば身分証明のような役割を果たせるかもしれません。

日本国憲法第25条では、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権・健康権が定められています。同年制定された「児童福祉法」(1947年)と「母子保健法」(1965年)には国籍条項がなく、外国人妊婦及び児童にも適応されることがわかります。母子保健には内外人平等が適応され、在留資格も本来問われるものではない気づきが生まれます。

4.協働共創の時代のリーダーシップ

「枯渇する労働力をいかに補うか?」という国益を重視する視点ではなく、生身の人間としての自己実現や老後に至る人生を包括的に視野におくことによって、はじめてウェルビーイングとは何かを可視化することができます。「幸福」は極めて曖昧な概念ですが、日本全体の「幸福度」ウェルビーイングという指標に着目した時、未来へのビジョンが生まれます。

ビジネスの世界・教育機関・医療機関では、メディア・リテラシー、制度・法律の壁、医療の現場、労働と雇用制度、入管法と在留資格など複雑な問題を発見し、疑問視し、問題解決の道を拓く力を獲得する能力こそが求められています。例えば、企業内での多文化共創アクティブラーニングや、新入社員教育に実施されるOJT(On the Job Training)により、その想像力と創造力を伸ばすことができます。「国籍とはなにか」「国境とはなにか」「国際法と国内法の矛盾」など湧き上がる疑問に挑戦することが、やがて「多様性」を活力にする日本社会を形成する土台となります。対症療法的でないビジョンある出入国在留管理政策と社会統合政策の基礎ともなります。

5.多文化共創リーダーの育成

群馬県では、多文化共創カンパニー認定制度 2 を創設し、共創の取組みを高く評価してきました。多文化化・多国籍化が進む地域では、子育て、語学、居住といった分野で、リーダーといえる方々が活躍しています。さらにお祭りや防災など、地域コミュニティに直結した取り組みのリーダーもいます。高齢化地域では、リカレント教育、介護やケア、多文化共創の弔いや葬儀のリーダーもいます。

ウクライナ軍の死傷者は12万人を超え、約20万人のロシア軍が死傷したと推定されています 3 。ライフサイクル論は、「生」と「死」という普遍性を包摂し、尊い命の看取りや弔いの場を共有してきました。そこには、人生観、死生観、宗教、老年学など文化が濃厚に表出されてきました。避難民を受け入れた周辺国では、コミュニティの温かさが、人間の本質と普遍性を伴って伝わってきます。

人権の概念に支えられた制度的枠組みの必要性を感じつつ、自治体、教育機関・医療機関、市民セクター、商店街や企業、宗教施設や老人施設、NPO・NGOなどあらゆる接触領域に新たな気づき愛(Global Awareness)が生まれます。

6.格差社会の分断を防ぐ

ライフサイクルの視座は、格差社会の分断を防ぐことに繋がります。貧富、教育、性、年齢、障害の有無、国籍の有無、健康などに基づく格差社会を浮き彫りにするからです。

異郷に生きる移民・避難民などの「幸福な老い」を共有できるとき、自分自身のウェルビーイングに連鎖するのを感じることがあります。老年学では、人が死に直面するとき、人生を肯定的に俯瞰して統合できることがウェルビーイングに繋がります。「戦争」はあらゆる人を不幸にする暴挙であることを認識することになります。

最後に―多文化共創社会の実現に向けて

内発的な多文化共創社会の実践に光を当ててみると、持続可能な開発目標SDGsの達成にも希望が湧いてきます。

出入国在留管理庁は、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」4 のなかで、外国人の「乳幼児期」、「学齢期」、「青壮年期」及び「高齢期」の各ライフステージを、就学・就労等の活動と交差させ、外国人を多面的に捉えながら、人生のライフステージごとや、ライフステージを移行しながら生活していくにあたり必要となる施策を検討するため、「ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援」を重点事項の1つとしています。

ライフサイクルの視座は、省庁横断的で総合的な外国人の人権を守る省庁の設立や「多文化共創基本法」の必要性を感じさせます。日本が自信をもって共創社会へのビジョンを国内外に発信し、共創経営の知恵を学ぶ原動力にもなります。コロナ禍で医療施設、中小零細企業、福祉施設、学校や地域コミュニティが、いかにして危機を乗り越えたかを記録することは貴重な史料となります。

日本人の平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳で過去最高を更新しています。寿命がさらに延びて新しいライフステージが現れるかもしれません。人類の移動に伴う共創史を学び、世代間サイクルを通して紐解くことによって、人間の叡智を学びとることは、地球温暖化問題など共通課題への取り組みにもつながり、地球社会の分断を防ぐことにもつながるのではないでしょうか。

第Ⅳ部では、人類学、地政学、法学、社会学、経済学、教育学、言語学、都市工学、ディアスポラ学、医学、看護学、死生学、宗教学といったといった多面的視座と参与観察を通して多文化共創社会のダイナミズムを探究します。人びとのライフサイクルの多様性に照射し、Global Awareness(気づき愛)の蓄積が、どのようなWell-beingをもたらすのか探ってみたいと思います。

<参考・出典>

1 厚生労働省|これまでの母子健康手帳の主な改正の経緯

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oujo-att/2r9852000001ounf.pdf

2 群馬県多文化共創カンパニー認証制度

https://www.pref.gunma.jp/site/gaikokujinzai/4070.html

3 米ワシントンポスト(2023年3月13日)

4 出入国在留管理庁|外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00033.html

<参考文献>

川村千鶴子著『創造する対話力 ―多文化共生社会の航海術』税務経理協会2001

川村千鶴子著『多文化都市・新宿の創造―ライフサイクルと生の保障』慶應義塾大学出版会2015

編著『多民族共生の街・新宿の底力』明石書店1998

川村千鶴子共編著『多文化「共創」社会入門―移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会』慶應義塾大学出版会2016

『いのちに国境はない-多文化「共創」の実践者たち』慶應義塾大学出版会2017

『多文化共創社会への33の提言―気づき愛Global Awareness』都政新報社2021

『多文化教育を拓く』明石書店2002

『異文化間介護と多文化共生』明石書店2007

『移民政策へのアプローチ』明石書店2009

『インタラクティブゼミナール新しい多文化社会論』東海大学出版部2020

著者プロフィール

川村 千鶴子 KAWAMURA Chizuko, Ph.D.

大東文化大学名誉教授。博士(学術)。多文化社会研究会理事長。東アジア経営学会国際連合産業部会。NPO法人太平洋協力機構顧問。

経歴:大東文化大学環境創造学部教授。同学部長。異文化間教育学会、移民政策学会理事、日本島嶼学会理事、日本オーラルヒストリー学会理事、国立民族学博物館研究員、新宿区多文化共生まちづくり会議部会長、法務省調査検討委員会有識者会議委員、難民支援協会ほか有識者会議委員を歴任。