コラム

多文化雇用とウェルビーイング

多文化雇用とウェルビーイング

大東文化大学経営学部 教授 長谷川礼

1. 多文化共創とウェルビーイング

多文化が交錯する環境は、異なる視座や価値観の融和により新たなイノベーションを創出する潜在力があります。企業はこうして生まれたイノベーションを単なる営利追求の手段とするのみならず、広く従業員の福祉の向上や社会全体のウェルビーイングの醸成に資することが求められます。すなわち、企業活動が経済的価値の創造と同時に、社会の諸課題の解決に寄与することで社会的価値をも生み出す状況であり、これを「共通価値の創造(Creating Shared Value)」と呼びます。

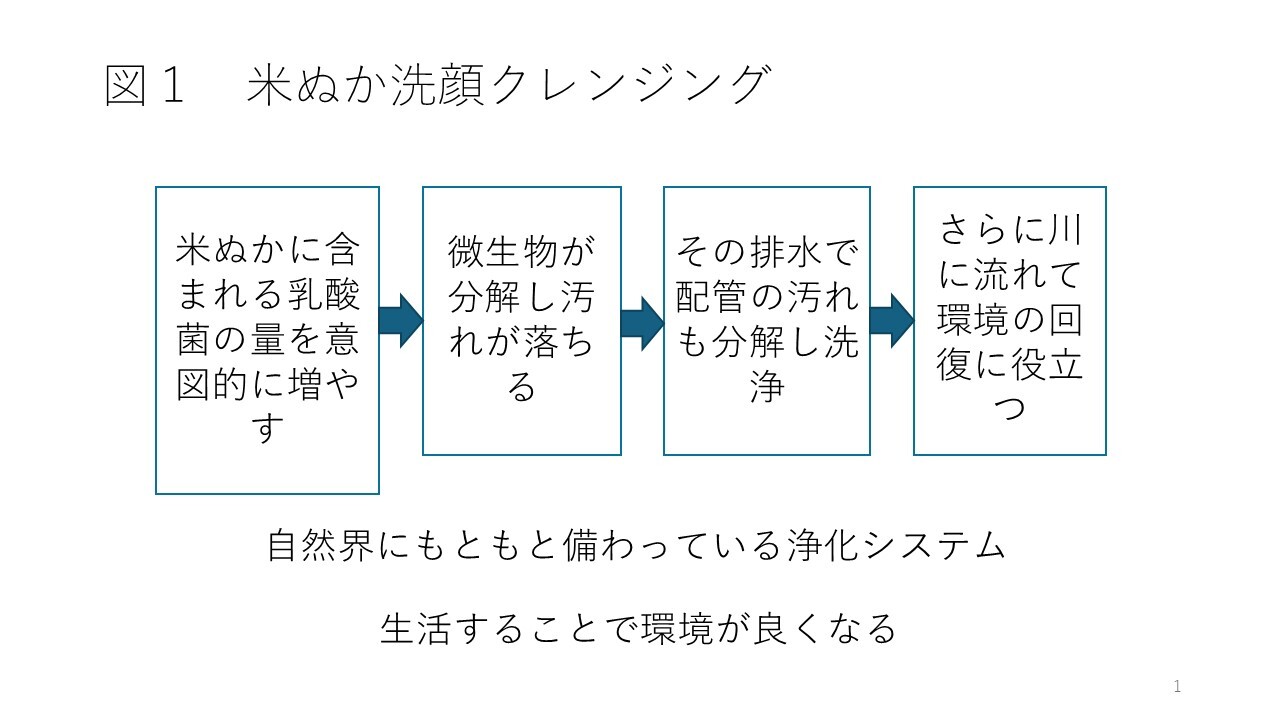

ここでは2003年、大阪で創業されたベンチャー企業、フロムファーイースト株式会社の事例をご紹介します。同社はカンボジアにおいてオーガニック原料を用い、石鹸やシャンプーを開発製造、日本国内にて販売を開始し、現在はさらに幅広いサステナビリティプロジェクトを推進しています。カンボジアでの事業によって得られた収益は現地に再投資、植林事業による水害防止など地域住民の生活基盤の向上に寄与しています。注目すべきは図1に示すように、製品の製造工程において生じる排水がむしろ環境を浄化する役割を果たしている点です。創業者が志したのは、従来の経済発展は環境破壊を伴うという固定観念からの脱却でした。すなわち、現地の人々の叡智を取り入れつつ、自然界が本来有する浄化機能を活用し、日々の営みそのものが環境の改善に貢献しうるという循環型の持続可能なプロセスを構築したのです。換言すれば、環境保護と経済発展は相反するものではなく、むしろ両立し得ることを実現した新たなビジネスモデルの誕生と言えるでしょう。

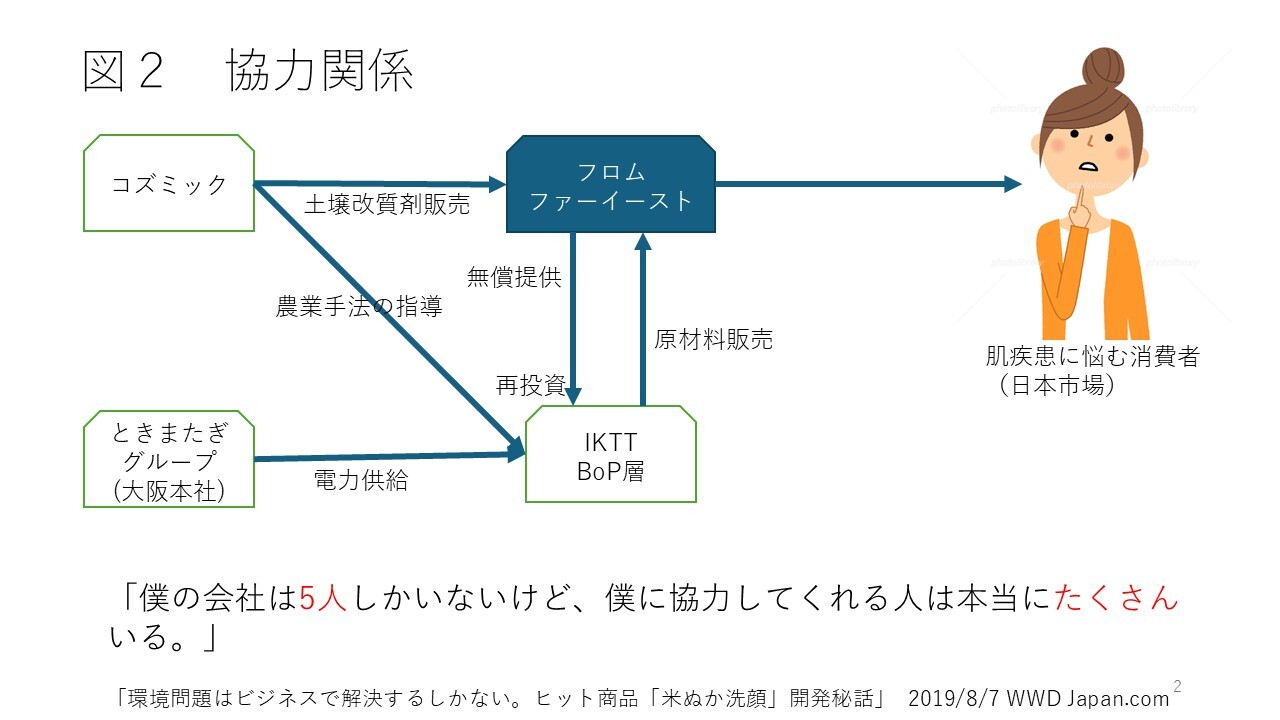

フロムファーイーストは日本人とカンボジア人がそれぞれの技術と叡智を持ち寄り、真摯な協働のもと、「共通価値の創造」を見事に実現し、とりわけカンボジアにおける人々のウェルビーイングの向上を達成した顕著な事例です。創業者は当初わずか5名の正社員とともに事業を開始しましたが、図2に見るように、日本とカンボジアの多数の人々や諸組織との協力体制を築き上げました。発電は大阪のベンチャー企業が協力しています。なお、フロムファーイーストは2017年に、「SDGsビジネスアワード大賞」を受賞、さらに様々な栄誉ある賞を受賞しています。

この事例は直接、多文化雇用を実践しているわけではありませんが、極めて緊密な多文化間提携事業を展開しており、その成果は多文化雇用にも比肩するウェルビーイングの向上を実現しています。

2. 地方発グローバル事業とウェルビーイング

多文化共創が日本の地方におけるウェルビーイングの向上に貢献する事例も散見されます。近時、地方発のグローバル企業が注目されますが、その代表例の一つが1752年に福島県二本松市で創業した大七酒造株式会社です。同社は日本の伝統的な醸造技法を厳格に守り継ぎながら、その卓越した品質により国内外の名だたる品評会において幾度となく栄誉ある賞を受賞しています。そして今や、国内市場にとどまらず、20カ国以上に輸出するグローバルな販売ネットワークを構築しています。このような企業は地域経済の振興を牽引し、ひいては地元住民のウェルビーイングの向上にも多大な貢献をもたらします。

大七酒造が海外市場への進出を果たす契機となったのは、フランスにおけるシャトー視察でした。1992年、当時、新進気鋭のソムリエとして名を馳せていた田崎真也氏の企画によりフランスの名門シャトーを訪問する機会が設けられ、同社もこれに参画しました。その折、同社は規模の追求を是とせず、家族経営のもとで伝統的な醸造手法を堅持し続けるシャトーが少なからず存在することに気づき、自社との精神的共鳴を見出しました。とりわけフランスにおいては特定の風土に根ざした、いわゆるテロワール農産物・伝統食品に対し公的な地理的表示が付与され、厳格な保護がされていることに深い感銘を受けました。このような経験なくしては、1996年に設立された日本産清酒輸出機構への参画という重要な一歩も実現し得なかったかもしれません。その後、2010年には同機構を離脱し、独自の戦略を探求する中で、フランスの著名なソムリエとの邂逅を果たし、日本酒と料理との調和(マリアージュ)に本格的に取り組むようになりました。

同社は直接的な多文化雇用を実践しているわけではありませんが、オランダ大使館での勤務経験のある人材を採用し、海外販路の拡充に不断の挑戦を続けています。このような取り組みの中にも、いわゆる多文化雇用に匹敵する、あるいはそれを超える多文化共創の効果が顕著に発揮されていると言えるでしょう。

3. 多文化雇用のシナジー効果

多文化雇用とは異なる文化的背景を有する人材を積極的に雇用し、多様性を組織の中に取り込み、異文化間の融和と相互作用を促進することによって、単なる和の総和を超えた成果を生み出すこと、すなわち1+1=2ではなくそれ以上の成果を得ること、シナジー効果の創出を企図するものです。この多文化雇用は組織に異質性をもたらしますが、異質性に関して極めて示唆に富む実験が報告されています(安室 1992)。それは、文化的・属性的に異質なメンバーによって構成されたチームと、同質的なメンバーによるチームが、同一条件下において同一の課題に取り組み、得られた解の質ならびにメンバーの満足度を比較検証したものです。実験開始前の仮説としては、異質なメンバー間では意見の対立や軋轢が避け難く、たとえより優れた解が得られたとしても、個々人の満足度は低下するであろうという予測でした。しかしながら、結果は異質性の高いチームが解の質、満足度ともに高かったのです。

この予測に反する結果に対する解釈としては、異質なメンバー同士が意見を戦わせ、相互に異なる視点や価値観に触発される過程において、それぞれの認識に新たな気づきが生まれ、やがてチーム内に一定の価値観の共有、すなわち同質化が進んだのではないか、というものです。その結果として、課題解決の質が向上したのみならず、満足度の向上につながったと推察されます。この実験結果が企業経営者に示唆していることは、企業においては常に異質性を意識的に補充し続ける必要があるということ、換言すれば多文化雇用の持続的な推進が不可欠であるということです。さもなければ、組織は同質化の傾向を強め、結果として硬直化を招き、創造性や柔軟性を喪失する危険性を孕んでいると言えるでしょう。

4. オランダにみる多文化雇用

多文化雇用とは、単一の組織内において異なる文化的背景や国籍を有する人材が共に共同し、相互にその多様性を尊重しながら職務を遂行する状態を指します。とりわけオランダにおいては、宗教的、信条的、文化的多様性を包含しつつ、相互に共生するための社会的枠組みが築かれてきました。いわゆる「柱状社会」と呼ばれ、宗教や信条で結ばれる人々が最近までは近隣に住み、学校運営、慈善活動、文化活動など共有してきました。互いに非干渉を貫くことで、多文化社会が逆にうまく機能するとも言われています。

以前私が直接お話をお聞きした、アムステルダムを拠点とする日本企業の欧州・中東・アフリカ地域の統括本社の事例をご紹介します。社員は200名足らずですが、社員の国籍は35カ国に及んでいます。オランダでは退職者が出た場合、直ちに社外での募集活動を行うのではなく、まず社内公募を実施することが法的に義務付けられています。これにより、在外子会社に勤務する社員が異動を希望するケースが少なくなく、各国子会社からオランダ本社へと異動してきた社員も一定数存在します。同社の社内公用語は英語で、社員の中にはオランダ語は学習中という方もいます。オランダは非英語圏で最も英語が通用する国の一つと知られていますが、同時に、オランダ語に対して深い誇りと愛着を抱いていると言われています。

オランダ人女性で人事部門の責任者を務める方との対話において、特に印象深かった点が2つあります。第一に、数名いる本部長の中で女性は自分一人であり、男女間の平等は未だ道半ばであるとの認識です。日本人の視点からすれば、オランダはジェンダー平等が進んだ社会という印象ですが、実際には他の欧米諸国においても同様の問題意識をもつ女性は少なくないようです。

第二に、彼女によれば、オランダ人の95%はキャリアの目標を昇進そのものには置いておらず、むしろ自身の専門性や技能の研鑽に主眼を置いており、昇進を志向する人は全体の5%程度に過ぎないということです。こうした姿勢はマズローの動機付け理論、「欲求五段階説」を想起させます。同理論においては、生理的欲求を基底とし、安全欲求、社会的承認欲求、自尊欲求、そして最上位に自己実現欲求が位置づけられていますが、オランダ人が目指す目標はまさにこの自己実現欲求に近いものと言えるのではないでしょうか。

5. 日本で働く外国人労働者と多文化雇用・多文化共創

以上概観したように、多文化雇用および多文化共創の現場は、新たなイノベーションの創出を促し、人々のウェルビーイングの向上に寄与する可能性を秘めています。さらに、多文化雇用は企業が海外市場に関する理解を深め、円滑なコミュニケーションを促進する上でも重要な役割を果たします。異なる文化的背景や価値観に接することにより、従業員は視野を広げ、自己成長の機会を享受することができ、その結果、組織全体の競争優位性を高めることに資するものと考えられます。

しかしながら、オランダなど多言語・多文化環境が定着している国々とは異なり、日本企業においては依然として日本語がほぼ唯一の共通言語の場合がほとんどです。そのため、言語的背景の相違が意思疎通上の齟齬を生じさせ、生産性の低下を招く恐れがあることは看過できません。さらに、日本企業は外国人や女性といったマイノリティに対する差別的処遇や排他的対応を誘発しやすい環境にあることも、十分に認識し、慎重に対処すべき課題であることも否めません。

参考文献

神田良・髙井透・一般財団法人とうほう地域総合研究所(2025)『地域発エクセレント・カンパニー 地域を超えて地域に貢献する「在地超地企業」』生産性出版(日本生産性本部).

長坂寿久 (2000) 『オランダモデル 制度疲労なき成熟社会』日本経済新聞社.

安室憲一 (1992) 『グローバル経営論 日本企業の新しいパラダイム』千倉書房.

著者プロフィール

長谷川礼

大東文化大学経営学部教授。専門は国際経営論。P&G ファーイースト(現 P&G ジャパン)勤務、大東文化大学経営学部⻑、同大学キャリアセンター⻑、及び経営研究所所⻑を歴任。